Wie das internationale Leitwährungssystem funktioniert – und ob ein Ende der Dollar-Hegemonie bevorsteht

Exploring Economics, 2025

Wie das internationale Leitwährungssystem funktioniert – und ob ein Ende der Dollar-Hegemonie bevorsteht

Worin die Dominanz des US-Dollar besteht, was sie für die USA und den Rest der Welt leistet, warum sie ständig angezweifelt wird und wie es mit dem Dollar weitergehen könnte

„Jeden Abend frage ich mich, warum alle Länder ihren Handel auf den Dollar stützen müssen. Warum können wir nicht auf der Grundlage unserer eigenen Währungen Handel treiben? Wer hat entschieden, dass es der Dollar ist? Heute muss ein Land dem Dollar hinterherlaufen, um zu exportieren.“

Luiz Inacio Lula da Silva, Präsident Brasiliens, am 12. April 2023

Bereits seit den 1960er Jahren wird die globale Dominanz des US-Dollar von Politikern beklagt, seit Anfang der 1970er Jahre wird ihr Ende vorhergesagt. Doch sie besteht fort, trotz riesiger Außenhandelsdefizite der USA, trotz steigender Schulden und trotz des Aufstiegs von Rivalen wie dem Euro und dem chinesischen Renminbi. Die US-Währung bleibt Weltleitwährung, gleichzeitig bleibt aber auch die Kritik an ihr – eine Kritik, die auch praktisch wird: Immer mehr Länder versuchen, sich vom Dollar unabhängiger zu machen. Der folgende Text versucht zu erklären, worum es in der globalen Währungskonkurrenz überhaupt geht und was hier für wen auf dem Spiel steht: Was ist eine „Weltwährung“, was macht die „Dominanz“ des Dollar aus? Was haben die USA von dieser Dominanz? Woher kommt der Wunsch nach Ablösung des Dollar und woran scheitern – bislang – seine Konkurrenten?

1. Geld als vergegenständlichte Macht

Diese globale Konkurrenz der Währungen – die hartnäckige Dominanz des Dollars trotz aller Kritik und die erfolglosen wie wachsenden Bemühungen um Alternativen – wirft fundamentale Fragen auf: Was ist Geld eigentlich in diesem System, dass seine globale Geltung so umkämpft ist? Um die Dynamik der Währungskonkurrenz und die Bedeutung der Dollar-Dominanz zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, welche Rolle Geld im Kapitalismus spielt. Es geht nicht nur um ein praktisches Tauschmittel, sondern um die Triebkraft des Systems selbst und um Macht. Denn Geld ist im Kern nichts anderes als vergegenständlichte Macht – Zugriff auf gesellschaftlichen Reichtum und die Verfügung über Arbeit.

Die konventionelle ökonomische Theorie fasst Geld primär als neutrales Transaktionsmedium auf: Es fungiere als allgemeines Tauschmittel, das den Güterhandel effizienter mache, als Recheneinheit die Vergleichbarkeit von Werten ermögliche und als Wertaufbewahrungsmittel intertemporale Planung erlaube. Diese funktionale Betrachtung reduziert Geld jedoch auf seine technisch-instrumentelle Dimension.

Dagegen ist aus einer Analyse der kapitalistischen Produktionsweise heraus hervorzuheben: Geld ist mehr als ein bloßes Zirkulationsinstrument. Es ist die notwendige Ausgangs- und Endform des kapitalistischen Verwertungsprozesses. Der systemische Zweck der Produktion ist nicht die Güterversorgung, sondern die Vermehrung von Geldkapital. Das bedeutet: Wenn Unternehmen 100 Euro investieren, damit Produktionsmittel und Arbeitskraft erwerben, produzieren und verkaufen, so tun sie dies, damit am Ende eine vermehrte Geldsumme zurückfließt, sagen wir 110 Euro. Das Geld steht am Anfang und am Ende dieser im Kapitalismus alles entscheidenden Rechnung. Aus Geld mehr Geld machen, das ist der Motor des Systems und die Motivation der Unternehmen, unter den Erfolg dieser Operation ist alles untergeordnet: was, wann, wie, von wem produziert wird und ob überhaupt produziert wird. Unter dem Strich, so das Ziel, muss eine vergrößerte Wertsumme stehen bzw.: der Wert muss sich verwertet haben. Die vergrößerte Wertsumme wiederum ist Ausgangspunkt für die nächste Runde, an deren Ende abermals eine größere Wertsumme stehen soll. Diese Bewegung ist ohne Ende und sie kennt kein Maß außer: mehr. Das ist die Wurzel des „Wachstumszwangs“ im Kapitalismus.

Mit der Vermehrung der Geldsummen wird ein Unternehmen beziehungsweise seine Eigentümer reicher. Das bedeutet, es vergrößert seine Macht über die Gesellschaft. Denn Geld ist genau dies: private Zugriffsmacht auf gesellschaftlichen Reichtum, auf Arbeitskraft, auf Dinge und Menschen. Das Geld misst diese Macht, es ist ihre selbstständige Form – Macht als Ding, als objektifizierte gesellschaftliche Form. Alles ist zu kaufen, mit Geld kann man sich die Welt aneignen. Geld ist also nicht bloß ein nützliches Instrument zum Kauf, Wertaufbewahren oder zur Messung der Güterwerte. All dies kann Geld nur, wenn es seinem Halter verlässliche Macht verbürgt, wenn es „gilt“. Was diese Geltung angeht, gibt es große Unterschiede in der Welt.

2. Eine Welt, viele Gelder: die Währungshierarchie

Warum wird eine Banknote[1] zu Geld? Was verschafft ihrem Besitzer die Macht, sich Dinge anzueignen? Eine gängige Erklärung lautet: Als Geld gilt, was als Geld akzeptiert wird, was also im Tausch gegen Güter angenommen wird. Das ist einerseits richtig – was nicht akzeptiert wird, ist kein Geld. Doch diese Akzeptanz einer Banknote hat eine Grundlage: den staatlichen Beschluss, seine Druckerzeugnisse als nationales Geld zu installieren und ihm dadurch Geltung zu verschaffen. Das nationale Geld muss angenommen werden. So besteht in Deutschland zum Beispiel grundsätzlich eine rechtliche Pflicht, Bargeld zur Erfüllung von Geldschulden anzunehmen.[2] Die materielle Basis der gesellschaftlichen „Akzeptanz“ der heimischen Banknote ist also die Staatsgewalt.

Das gilt aber zunächst nur innerhalb der Staatsgrenzen. Jenseits der Grenze endet das staatliche Gewaltmonopol und es beginnen andere Gewaltmonopole, die ihre eigenen Gelder gelten lassen[3]. Um für die heimischen Unternehmen die Märkte jenseits der eigenen Grenze zu erschließen, vereinbaren die Staaten, ihre Gelder gegenseitig anzuerkennen. Sie machen ihre Gelder „konvertibel“, also austauschbar. Damit erkennen sie den Geld-Status ihrer jeweiligen Währungen an. Zwar darf man beispielsweise in Deutschland nicht in polnischen Zloty einkaufen und in Polen nicht mit Euro. Aber man kann zu einer Bank gehen und die Gelder umtauschen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Voraussetzung ist die Vereinbarung der Staaten, ihre Währungen als Geld-gleich anzuerkennen. Ausgedrückt ist dies im Wechselkurs, der ein Gleichheitszeichen beinhaltet: 1 Zloty = 0,25 Euro.

Weltweit gibt es zahlreiche nationale Währungen, die von sich behaupten, Geld zu sein. Die USA haben den Dollar[4], Sambia hat die Kwacha, Mexiko den Peso, Großbritannien das Pfund, Nigeria die Naira, und Myanmar hat den Kyat. Man kann sie gegeneinander tauschen - so war Mitte Mai 2025 ein Dollar 27 Kwacha wert. Die Gleichung „1 Dollar = 27 Kwacha“ ist allerdings eine theoretische – von Gleichheit kann hier nicht die Rede sein. Denn die sambische Währung ist nur in Sambia Zugriffsmittel auf Güter. Jenseits der Grenzen wird sie von den Wirtschaftssubjekten nicht oder äußerst selten akzeptiert, denn sie gilt als „schwach“. Wer in Deutschland versucht, bei einer Bank Kwacha gegen Euro zu tauschen, wird scheitern.

Andere Währungen wie Euro oder US-Dollar dagegen gelten als „stark“. Das ist keine Frage des Wechselkurses, also ob Euro und Dollar auf- oder abwerten. Sondern eine Frage ihrer prinzipiellen Geltung, die im Falle des Dollar weltweit ist. Global wird er akzeptiert als letztgültiger Ausdruck von Wert. Der Dollar misst damit den weltweiten Reichtum – nicht nur die Güter, sondern auch die anderen Gelder. Oder anders: Ein Dollar ist immer ein Dollar wert. Was aber 1 Kwacha wert ist, entscheidet sich an ihrem Umtauschkurs zum US-Dollar. Er ist der Maßstab. Einer Investorin, die in sambische Kupferminen investiert, nützt es nichts, wenn sie weiß, dass ihr ein Gewinn von 50 Millionen Kwacha winkt. Was dieser Gewinn „wirklich“ wert ist, entscheidet sich daran, wieviel Dollar sie für 50 Millionen Kwacha bekommt – wie viel global gültige Zahlungsfähigkeit 50 Millionen Kwacha also überhaupt sind. Das US-Geld ist das letztgültige Wertmaß, alle anderen messen ihren Wert in ihm.[5] Oder anders gesagt: Im Kapitalismus geht es ums Geld, und das Geld hat seine finale Heimat im Dollar, weswegen er in Krisenzeiten als „sicherer Hafen“ gilt, in den Investor:innen ihr Geld retten.

3. Historische Genese: Wie der Dollar zur globalen Machtwährung wurde

Die heutige Spitzenstellung des Dollar in der globalen Währungshierarchie – als universell akzeptierter Wertmaßstab und "sicherer Hafen" – ist kein naturgegebenes Phänomen, sondern das Ergebnis einer machtpolitischen Transformation des 20. Jahrhunderts. Sein Aufstieg zur Leitwährung vollzog sich im Kontext geopolitischer Umwälzungen, die das britische Pfund als bisherige Weltreservewährung ablösten. Entscheidend war dabei die Fähigkeit der USA, ihre ökonomische und militärische Vormachtstellung nach dem Zweiten Weltkrieg in ein neues monetäres System zu übersetzen. Dieser Prozess kulminierte zunächst im Bretton-Woods-Abkommen von 1944 – einer formalisierten Dollar-Gold-Bindung – und endete paradoxerweise gerade mit deren Aufhebung im Nixon-Schock von 1971. Denn entgegen aller Prognosen erwies sich der Dollar auch ohne Golddeckung als stabil genug, um seine globale Dominanz zu behaupten. Im Folgenden wird kurz rekonstruiert, wie sich diese Hegemonie etablierte und warum sie den Zusammenbruch ihres eigenen institutionellen Fundaments überdauerte.

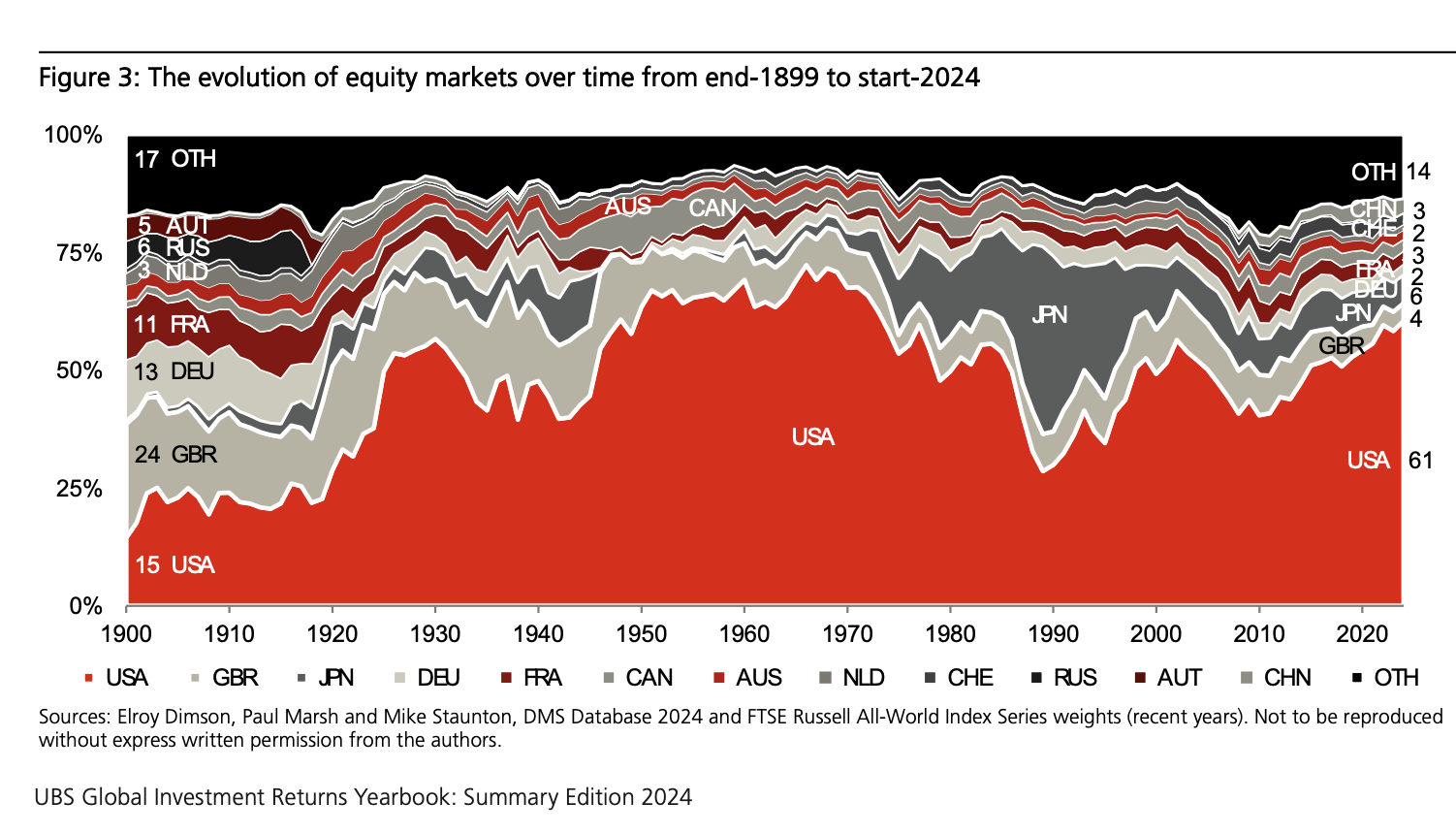

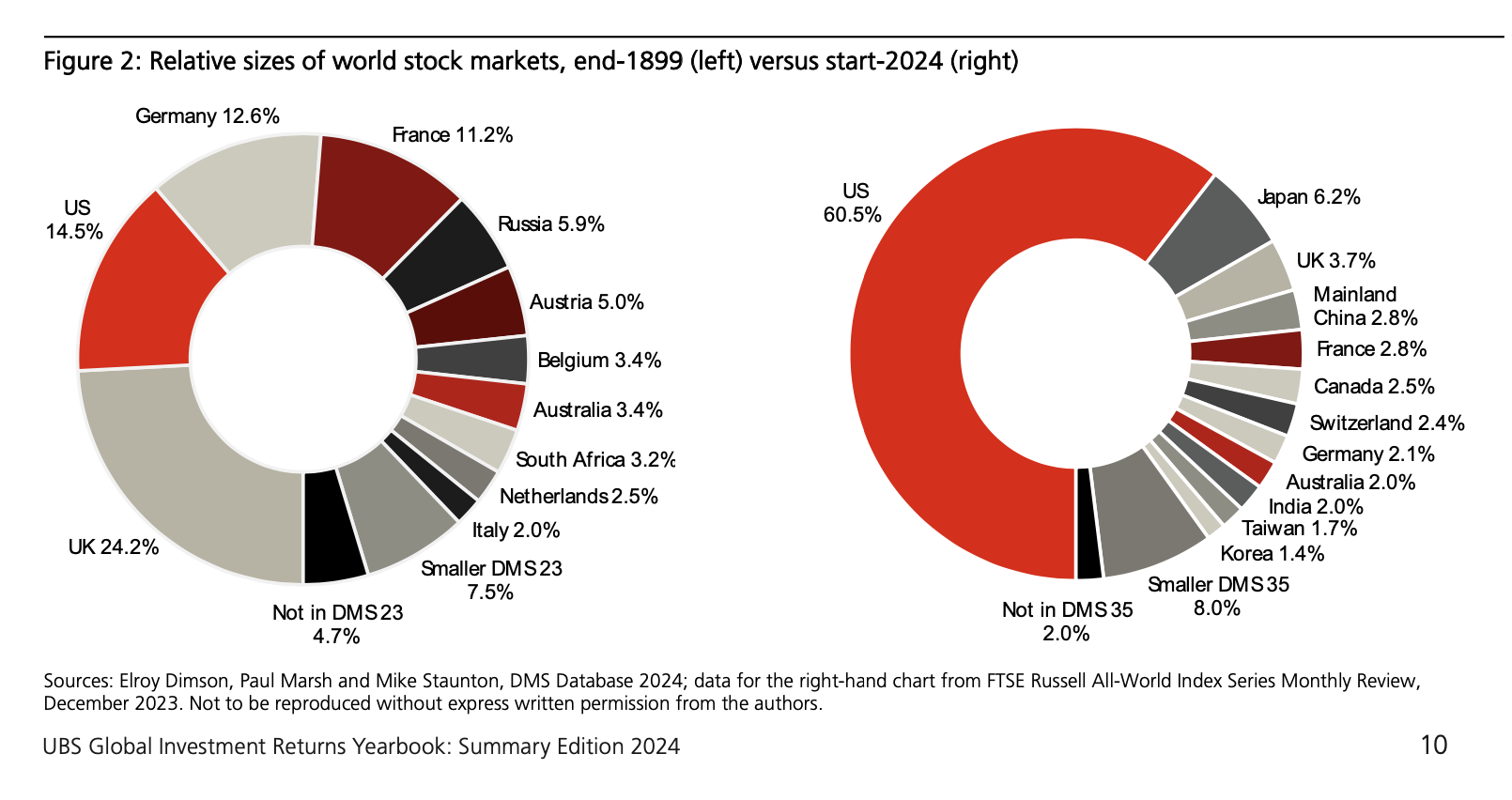

Im 19. Jahrhundert stiegen die Vereinigten Staaten zur globalen Industriemacht auf – und zur Finanzmacht. Zu Beginn des 20 Jahrhunderts überholte der US-Aktienmarkt sein britisches Pendant gemessen am Volumen

Institutionelle Grundlage des Status des Dollar war das Bretton-Woods-Abkommen von 1944, in dessen Zuge auch Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank gegründet wurden. Die meisten Länder koppelten ihre Währungen an den Dollar, der als Anker des Systems diente. Die Wechselkurse konnten nur unter bestimmten Bedingungen angepasst werden. Im Gegenzug verpflichteten sich die USA, die von ausländischen Zentralbanken gehaltenen Dollarreserven zu einem festen Kurs von 35 Dollar pro Unze Gold einzulösen. Kurz: Die Kopplung an das Gold sollte die Geld-Gleichheit des Dollars verbürgen und die Kopplung der anderen Gelder an den Dollar wiederum ihre Geld-Gleichheit. Auf diese Weise sollten die Länder des Westens in die Lage versetzt werden, am internationalen Handel teilzunehmen. Damit wurde die Welt zum Exportmarkt für die USA und zur Anlagesphäre ihres Dollars gemacht.

„Ein Hauptziel der Bretton-Woods-Institutionen war die Förderung des Welthandels, der von ihren Gründern als Schlüssel zu wirtschaftlichem Wohlstand und einer friedlicheren Welt angesehen wurde“, schreibt zwar das Peterson Institute.[8] Selbstlos allerdings war das US-Vorgehen nicht. Laut dem Politikwissenschaftler G. John Ikenberry hatten die USA „erkannt, dass der Aufbau der internationalen Wirtschaftsordnung auf der Grundlage von Zwang kostspielig und letztlich kontraproduktiv sein würde. Damit soll nicht gesagt werden, dass die Vereinigten Staaten keine hegemoniale Macht ausübten; es soll nur gesagt werden, dass es reale Grenzen für die zwanghafte Verfolgung der amerikanischen Nachkriegsagenda gab.“[9]

Auf dem neu geschaffenen Weltmarkt ging es für die ökonomisch geschwächten Länder gerade Westeuropas darum, per Export in die USA Dollars zu verdienen, um wieder international zahlungsfähig zu werden. Die Leistungsbilanzdefizite der USA in den 1950er Jahren wurden daher begrüßt, um die zunächst bestehende weltweite Dollarknappheit zu beheben. Im Nachkriegsboom erlebten die Industrien gerade Westeuropas und Japans einen Aufschwung und stellten die Wettbewerbsfähigkeit der US-Industrie in Frage. Die Massen an Dollars, die sie dabei verdienten, führten in den 1960er Jahren schließlich zu einer globalen Dollar-Schwemme. Dazu trugen auch die Kredite bei, die Washington zur Führung des Vietnam-Kriegs aufnahm.

Die Folge: „Der wachsende Dollarüberhang führte dazu, dass Ende der 1960er Jahre die ausländischen Dollarbestände (fast 50 Milliarden Dollar) die US-Goldreserven (etwa 10 Milliarden Dollar) bei weitem übertrafen. Die Vereinigten Staaten konnten ihrer Verpflichtung zum Umtausch von Gold in Dollar niemals nachkommen, wenn ausländische Zentralbanken begannen, Gold für ihre gesamten Dollarreserven zu verlangen.“[10] Das nährte Zweifel an der US-Währung. Eine Lösung wäre gewesen, den Dollar gegenüber den anderen Währungen abzuwerten. Doch da der Dollar die Weltreservewährung und der Anker des internationalen Währungssystems war, konnten andere Länder zwar ihre Währungen gegenüber dem Dollar auf- oder abwerten, aber die Vereinigten Staaten konnten den Dollar gegenüber anderen Währungen nicht abwerten. Andere Länder wiederum zögerten, ihre Währungen aufzuwerten, weil sie die Wettbewerbsposition ihrer Exportindustrien nicht gefährden wollten.

Statt ihre Währung abzuwerten, hätten die Vereinigten Staaten auch einseitig ihren Dollar gegenüber dem Gold abwerten, den Goldpreis des Dollars also erhöhen können. Davor schreckten sie jedoch lange zurück, weil sie einen Prestigeverlust des Dollars befürchteten. Als Notbehelf beschränkte Washington in den 1960er Jahren die Einfuhren bestimmter Güter aus Europa und Japan, um den Dollar-Abfluss zu mindern[11]. Doch Anfang der siebziger Jahre schließlich wurde die Situation unhaltbar: Am 15. August 1971 schloss US-Präsident Richard Nixon das „Goldfenster“ und beendete damit die Möglichkeit ausländischer Zentralbanken, ihre Dollarbestände in Gold umzutauschen.

Mit dem „Nixon-Schock“ war das Bretton-Woods-System beendet, der Dollar verlor seine Goldbindung und damit das gesamte Weltwährungssystem. Der US-Ökonom Charles Kindleberger erklärte daraufhin, der Dollar sei ‚als internationales Geld am Ende‘. „Damit lag er eindeutig falsch.“[12] Innerhalb von 18 turbulenten Monaten begannen die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, ihre Währungen an den Dollar zu binden. In den Folgejahren ging man zwar zu einem System flexibler Wechselkurse über. Doch in ihm behielt der Dollar seinen Status als Leitwährung – ein System das bis heute Bestand hat.

4. Die Dominanz des Dollar heute: Empirie

Die historische Genese des Dollar als globale Leitwährung – von seiner institutionalisierten Goldbindung bis zu seiner paradoxen Stabilisierung nach dem Nixon-Schock – erklärt jedoch nur bedingt seine anhaltende Macht. Entscheidend ist, dass sich diese Vormachtstellung in konkreten Hegemonialpraktiken materialisiert: Der Dollar dominiert nicht durch Abkommen, sondern durch seine allgegenwärtige Funktionalität im globalen Kapitalverkehr. Seine Stellung als „sicherer Hafen“ und universeller Wertmaßstab (vgl. Abschnitt 1) manifestiert sich empirisch in vier Kernbereichen: als dominantes Transaktionsmedium im Welthandel, als primäre Kredit- und Anlagewährung, als zentraler Referenzpunkt für Devisenmärkte und als unverzichtbarer Reserveschatz staatlicher Zentralbanken. Die folgenden Daten belegen nicht nur seine anhaltende Dominanz – sie zeigen, wie der Dollar die Architektur des globalen Kapitalismus bis heute prägt.

4.1. Transaktionsmittel

Zunächst braucht und verwendet die Welt den Dollar, um mit ihm Güter zu kaufen und zu handeln. Als wesentliche Gründe für seine anhaltende Dominanz „ist zum einen die überwiegende Dollar-Notierung des Rohstoffhandels, insbesondere der global bedeutsame Handel mit Erdöl, sowie die Dollar-Fakturierung eines beträchtlichen Teils des internationalen Güterhandels zu nennen“.[13] "Dollar-Notierung" bedeutet, dass Rohstoffpreise weltweit in US-Dollar festgelegt werden; "Dollar-Fakturierung" bezeichnet die Praxis, Handelsrechnungen in Dollar auszustellen – selbst wenn keine US-Firma beteiligt ist.

Im Zeitraum von 1999 bis 2019 entfielen 96 Prozent der Handelsrechnungen in Nord- und Südamerika, 74 Prozent im asiatisch-pazifischen Raum und 79 Prozent im Rest der Welt auf den Dollar. Das bedeutet: Der US-Dollar dominiert auch den Handel, an dem die USA gar nicht beteiligt sind. Beispiel Südkorea und Japan: Zwar verfügen beide Länder über potente Währungen, Japans Yen ist sogar eine Weltwährung. Für seine Exporte nach Japan verlangt Südkorea aber zu 45 Prozent Dollar, zu 45 Prozent Yen. Der Rest wird in südkoreanischen Won und Euro bezahlt. Der Dollar dominiert – außer in Europa, wo der Euro mit einem Anteil von 66 Prozent vorne liegt.[14]

4.2. Kreditmittel, Anlagewährung und Schatz

Zum Teil aufgrund seiner dominanten Rolle als Tauschmittel ist der US-Dollar auch die vorherrschende Währung im internationalen Bankgeschäft. Rund 60 Prozent der internationalen und auf Fremdwährung lautenden Forderungen (vor allem Kredite) und Verbindlichkeiten (vor allem Einlagen) lauten auf US-Dollar. Dieser Anteil ist seit 2000 relativ stabil geblieben und liegt deutlich über dem des Euro (etwa 20 Prozent). Auch bei der Emission von Fremdwährungsschuldtiteln – also Schuldtiteln, die von Unternehmen in einer anderen Währung als der ihres Heimatlandes begeben werden – dominiert der US-Dollar. Der Prozentsatz der Fremdwährungsschulden, die auf US-Dollar lauten, liegt seit 2010 bei rund 70 Prozent (Euro 21 Prozent).[15]

Die vielfältigen Nachfragequellen nach US-Dollar spiegeln sich auch in seinem hohen Anteil bei Devisentransaktionen wider. Aus dem 2022 Triennial Central Bank Survey der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich geht hervor, dass der US-Dollar im April 2022 bei fast 90 Prozent der weltweiten Devisentransaktionen gekauft oder verkauft wurde[16] (bei einer Gesamtprozentzahl von 200 Prozent, da es sich bei Devisentransaktionen stets um Währungspaare handelt). Dieser Anteil ist in den letzten 20 Jahren stabil geblieben. Im Gegensatz dazu wurde der Euro nur in 31 Prozent der Devisentransaktionen gekauft oder verkauft.

Die systemische Abhängigkeit vom Dollar als globaler Transaktionswährung macht die US-Notenbank (Fed) de facto zur Weltzentralbank – besonders in Krisenzeiten. Als während der Finanzkrise 2008-2009 und erneut in der COVID-19-Pandemie 2020 ein globaler Run auf Dollar-Liquidität einsetzte, drohten Zahlungsketten zu kollabieren. Die Fed reagierte mit der Einrichtung temporärer und später permanenter Swap-Linien: Kreditvereinbarungen, über die sie ausgewählten Zentralbanken (u.a. EZB, Bank of Japan) Dollar im Tausch gegen lokale Währungen bereitstellte. Die Volumina waren enorm: 585 Milliarden Dollar 2009 und 450 Milliarden Dollar 2020.

Parallel eingerichtete Swap-Netzwerke anderer Notenbanken – etwa der Europäischen Zentralbank in Euro – wurden dagegen kaum genutzt. Diese Asymmetrie unterstreicht, was Ökonomen den "Dollar-Finanzierungskreislauf" nennen: Da rund 60 % aller internationalen Bankforderungen auf Dollar lauten, wird die Fed zur einzigen Instanz, die globale Liquiditätskrisen verhindern kann. Damit zementiert sich ein sich selbst verstärkender Mechanismus: Je mehr der Dollar in Krisen als "sicherer Hafen" fungiert, desto stärker wächst die Abhängigkeit von der Fed als letztem Liquiditätsgaranten – und desto fester verankert sich seine strukturelle Hegemonie.

Neben der zentralen Rolle des Dollars als Transaktions- und Kreditwährung, gilt der Dollar als bevorzugte Kapitalanlagewährung und als sicherer Hafen, da die USA über besonders große und liquide Finanzmärkte verfügen. Schließlich ist der US-Anleihemarkt riesig, mit 51.000 Milliarden Dollar macht er 40 Prozent des Weltanleihemarktes aus. China kommt gerade mal auf 16 Prozent, Deutschland, Frankreich und Italien addiert machen acht Prozent aus. Rund 60 Prozent des globalen Aktienkapitals sind in den USA notiert[17], obwohl der Anteil der USA an der Weltwirtschaft nur noch – je nach Berechnung – zwischen 15 und 25 Prozent beträgt.

Am deutlichsten wird der Status des US-Geldes bei der Aufteilung der Devisenreserven, die staatliche Zentralbanken in aller Welt als Schatz horten: Sie bestehen zu fast 60 Prozent aus Dollar, der Euro liegt abgeschlagen auf Platz Zwei mit 20 Prozent. Der Rest der Gelder der Welt spielt so gut wie keine Rolle.[18]

Das Kreditverhältnis zwischen den USA und anderen Ländern wird auch militärisch gestützt: Nach Berechnungen des US-Ökonomen Colin Weiss werden drei Viertel aller staatlichen US-Dollar-Devisenreserven von Ländern gehalten, die militärisch mit den USA verbunden sind[19]. Zu den größten Gläubigern Washingtons gehören neben den westeuropäischen Staaten Japan, Taiwan, Südkorea, Australien, aber auch Indien und die Philippinen – alles Länder, die ein spannungsgeladenes Verhältnis zu China haben und daher die US-Unterstützung brauchen. „Selbst wenn ein Block geopolitisch nicht mit den USA verbundener Staaten sich dazu entschließen würde“, so Weiss, „ihre Dollar-Abhängigkeit im Handel und Finanzierung abzubauen, würde dies kaum die Dominanz des Dollar beenden.“

Darüber hinaus besorgen sich viele Länder US-Dollars als Wertaufbewahrungsmittel, um die Schwankungen ihrer Währungen gegenüber dem US-Dollar zu begrenzen - mit anderen Worten, sie verwenden ihn als Ankerwährung, um ihre eigene Währung zu stabilisieren. Laut Schätzungen wurde 2015 rund die Hälfte des weltweiten BIP in Ländern erwirtschaftet, deren Währung an den US-Dollar gebunden war (ohne die USA selbst). Im Gegensatz dazu lag der Anteil des weltweiten BIP, der an den Euro gebunden war, bei nur fünf Prozent (ohne Eurozone).[20]

Schulden sind Vermögen: Staaten halten offizielle Devisenreserven als Schatz für Notfälle und um ihre Kreditwürdigkeit oder die Stabilität ihrer Währung zu untermauern. Dafür legen sie sich international anerkannte Gelder zu. Die USA hingegen sind das einzige Land, dass kaum Reserven in ausländischen Devisen braucht. Denn sie produzieren das weltweit gültige Geld selbst. Mit ihm können sie global einkaufen und anlegen, in ihm können sie sich verschulden und ihn können sie leihen. Denn der Dollar wird überall gewollt.

Was Staaten und Private als Dollar-Schatz horten, sind nur zu einem geringen Teil Papierbanknoten. Die US-Zentralbank schätzt, dass Ende 2022 über eine Billion US-Dollar-Banknoten von Ausländern gehalten wurden, was etwa der Hälfte des gesamten Dollar-Banknotenumlaufs entsprach.[21] Der Großteil der Dollarreserven weltweit besteht aus US-Staatsanleihen. So befanden sich Ende 2022 sich 7,4 Billionen US-Dollar oder 31 Prozent der ausstehenden marktfähigen Schatzpapiere im Besitz ausländischer Investoren. Das bedeutet: Was Private und Staaten weltweit als Schatz horten, sind Schuldscheine der USA, zum großen Teil der Regierung. Die Devisenreserven entsprechen einem gigantischen Kredit, den die Welt den Vereinigten Staaten gibt.

5. Dollar-Leitwährung – Basis der US-Weltmacht

Die empirische Allgegenwart des Dollar – als Handels-, Kredit- und Reservewährung – ist kein Selbstläufer, sondern Ausdruck eines Machtgefüges. Im Kern beruht die herausgehobene Stellung des Dollar erstens auf der ökonomischen Potenz der USA – die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten zeigt über die Dauer nicht nur hohe Wachstumsraten, sie ist zudem auch sehr groß - je nach Berechnungsweise die größte oder zweitgrößte der Welt. Zu dieser ökonomischen Potenz gehört auch die technologische Führungsrolle der USA, insbesondere im Bereich digitale Wirtschaft. Zum anderen ist ihr Dollar integraler Teil des globalen Geschäfts, er wird auch jenseits der US-Grenzen verdient, investiert und akkumuliert. Das bedeutet: Hinter dem US-Geld steht nicht nur die Wirtschaftskraft der USA, sondern die Wirtschaftskraft großer Teile der ganzen Welt[22]. Daher gilt der Dollar als sicherer Hafen selbst dann, wenn globale Krisen von den USA ausgehen.

Zweitens sind die USA die unangefochten größte Militärmacht der Welt. Über ein System von Allianzen wird diese Macht erweitert, was bedeutet, dass die USA die politischen Bedingungen ihres globalen ökonomischen Erfolgs weitgehend unter Kontrolle haben.

Dritte Säule des Dollar ist der riesige Finanzmarkt der USA. Das Volumen an verfügbaren Dollar-Anlagen ist gigantisch und wird von aller Welt genutzt. „Der US-Kapitalmarkt ist der Dreh- und Angelpunkt des globalen Finanzsystems. Die enorm liquiden Märkte sind ein aufnahmefähiges Sammelbecken zur Anlage globaler Ersparnisse.“[23]

Jeder einzelne dieser Pfeiler der Macht – Wirtschaftskraft, Finanzkraft, Militärmacht – sichert dem US-Dollar seine globale Dominanz, wie auch umgekehrt die globale Dominanz des Dollars die Pfeiler der US-Macht stärkt.

Für die USA eröffnet der Status des Dollar zum einen die Möglichkeit, weltweit in eigener Währung einzukaufen und so ihre von der US-Regierung häufig beklagten Importüberschüsse zu finanzieren, sich also global produzierten Reichtum anzueignen. Finanziert wird das Defizit im Handel durch den Verkauf von Vermögenswerten beziehungsweise durch Verschuldung im Ausland, sprich: Ausländische Anleger kaufen amerikanische Vermögenswerte oder vergeben Kredite an US-Unternehmen oder den Staat. Als sicherster Schuldner der Welt erhält Washington von den globalen Finanzmärkten jeden Kredit, den es für seine ökonomischen, technologischen oder militärischen Programme braucht.

Ende 2024 hielten Ausländer US-Aktien oder Investmentfondsanteile im Wert von 18,4 Billionen Dollar. Dazu kamen Schuldverschreibungen, beispielsweise US-Staatsanleihen, für 14,6 Billionen Dollar. Insgesamt standen damit ausländische Portfolioinvestitionen von 33 Billionen Dollar zu Buche. Dies entsprach 113 Prozent des US-BIP. Dagegen hielten US-Anleger nur knapp 16 Billionen Dollar (54 Prozent des US-BIP) an Portfolioinvestitionen im Ausland. Hier haben Aktien und Investmentfonds mit 12,1 Billionen Dollar einen deutlich größeren Anteil als die knapp 3,8 Billionen an Schuldverschreibungen.[24]

Das Geld der Welt fließt also an die US-Kapitalmärkte, wo es Geschäftsideen privater Firmen finanziert. Daraus entstehen Superstar-Firmen wie Tesla, Alphabet oder Nvidia. Für technologische Durchbrüche stehen damit den Vereinigten Staaten Abermilliarden zur Verfügung – auch die technologische Überlegenheit der USA beruht auf der Attraktivität ihres Finanzmarktes und damit auf der Attraktivität ihrer Währung.

Der Dollar als Grundlage des gigantischen US-Finanzmarktes sichert aber nicht nur US-Unternehmen und -Banken schier unendlichen Kredit. Auch die US-Regierung nutzt das, was der französische Präsident Giscard d‘Estaing einst das „exorbitante Privileg“ der USA nannte. Und zwar ausgiebig: Laut offiziellen Schätzungen dürften die US-Staatsschulden 2025 auf 100 Prozent der US-Wirtschaftsleistung anwachsen, Tendenz steigend.

In der Summe sind die USA also im Ausland verschuldet. Ein Problem entsteht für sie dadurch aber zunächst nicht, im Gegenteil: Zwar standen 2024 den 62 Billionen Dollar an internationalen US-Verbindlichkeiten lediglich 33 Billionen Dollar an US-Forderungen an das Ausland gegenüber, doch die USA machten dennoch Gewinn: „2024 erzielten US-Amerikaner ein Einkommen von 1,5 Billionen Dollar auf ihre internationalen Anlagen, die Ausländer verdienten dagegen nur 1,4 Billionen Dollar auf ihre Investitionen in den USA. Mit anderen Worten: Die Amerikaner haben auf ihre internationalen Vermögenswerte eine rund doppelt so hohe Rendite erzielt.“[25]

Die USA fungieren damit quasi als Risikokapitalinvestor der ganzen Welt und wichtigster globaler Kreditgeber. „Sie ziehen Kapital an, zahlen ihren Gläubigern dafür geringe Zinsen und investieren diese Zuflüsse in profitablere Geschäfte weltweit.“[26] Diese Rolle „wiederum stärkt ihr Privileg, da sie billig an Kapital kommen und es in produktive Investments lenken können. Und dieser Zirkel wiederum verewigt ihre Dominanz und stärkt ihre Position als Schlüsselmächte der Wirtschaftswelt.“

Dazu zieht Bernd Kempa, Professor für Internationale Ökonomie in Münster, folgendes Fazit: „Der Leitwährungsstatus des US-Dollar geht für die USA mit erheblichen wirtschaftlichen Vorteilen einher. Die amerikanische Notenbank realisiert als Emittent der Weltwährung durch die Bereitstellung internationaler Dollar-Liquidität beträchtliche Geldschöpfungsgewinne (sogenannte Seigniorage), da die Verwendung von Dollar-Devisen im Ausland einen zinslosen Kredit für die USA darstellen. Da ein Großteil dieser Mittel vom Ausland in Form US-amerikanischer Staatsanleihen gehalten wird, kann sich die US-Regierung zugleich zu deutlich geringeren Zinsen refinanzieren, als dies ohne den Leitwährungsstatus des US-Dollar möglich wäre. Durch dieses „exorbitante Privileg“ als Leitwährungsland entstehen den USA volkswirtschaftliche Gewinne von jahresdurchschnittlich etwa drei Prozent des US-amerikanischen BIP. Amerikanische Unternehmen realisieren zudem durch die mit einer Dollar-Fakturierung einhergehende Eliminierung des Wechselkursrisikos bei internationalen Engagements Transaktionskostenersparnisse und erlangen auf diese Weise Wettbewerbsvorteile gegenüber ausländischen Konkurrenten.“[27]

Doch das „exorbitante Privileg“ geht weit über wirtschaftliche Gewinne hinaus: Es verleiht den USA einzigartige politische Macht - die Welt braucht den Dollar und diese Macht nutzt Washington auch als politischen Hebel: Per Finanzsanktionen schließt es Länder wie Russland oder Iran vom US-Kapitalmarkt und damit von großen Teilen des Weltfinanzmarktes aus. Nach der Invasion der Ukraine 2022 konfiszierten die USA und ihre Verbündeten sogar die Devisenreserven der russischen Zentralbank in Höhe von etwa 300 Milliarden Dollar, die im Westen lagerten.[28] Gleichzeitig kann Washington jenen Ländern, die sich nicht an ihre Sanktionen halten, mit so genannten Sekundärsanktionen drohen. Weil der Dollar dominierendes internationales Transaktionsmittel ist, sind die USA damit in der Lage, ihre Sanktionspolitik weltweit durchzusetzen.

Die dominante Stellung der USA und ihres Dollar ermöglicht den Vereinigten Staaten zudem eine umfassende Überwachung der globalen Geldflüsse. Dabei nutzen sie insbesondere die zentrale Stellung der New Yorker Banken im internationalen Zahlungssystem, das über Korrespondenzbanken abgewickelt wird. Ein vereinfachtes Beispiel: Wenn ein iranisches Unternehmen eine Maschine in Deutschland kaufen will, wird die Zahlung über die deutsche und die iranische Bank abgewickelt. Da nun aber nicht alle Banken auf der Welt miteinander in Kontoverbindung stehen, müssen dritte und vierte Banken als Vermittler eingeschaltet werden[29]. Es lässt sich dabei praktisch immer eine Kette von Banken finden, die miteinander Kontoverbindungen haben. Die wichtigsten Vermittler in diesem System sind jene Banken, die von vielen Marktteilnehmern benutzt werden. Und diese zentralen Knoten sind die großen US-Banken, die in der ganzen Welt Geschäfte finanzieren und für Kreditinstitute Zahlungsaufträge weiterleiten. Sie haben damit die nötigen Informationen – und müssen sie inzwischen an Washington weiterleiten.[30]

»Spätestens seit 2009 erfahren die US-Banken und die sie beaufsichtigenden Behörden die Identität der wirtschaftlich Begünstigten jeder einzelnen Dollar-Transaktion weltweit«, erklärt die Commerzbank. »Damit haben die US-Behörden die Möglichkeit, Sanktionen weltweit zu erzwingen – nicht nur bei heimischen Banken, sondern auch bei ausländischen.«[31] Denn Washington kann auch europäischen Geldhäusern damit drohen, ihnen den Zugang zum Dollar und zum US-Finanzsystem zu versperren, sollten sie den US-Sanktionen nicht Folge leisten. Und das kann sich keine Bank leisten.

»Nur der Status des Dollars als Welt-Leitwährung verschafft den USA die Möglichkeit, ihre Sanktionspolitik weltweit durchzusetzen«, erklärt die Commerzbank und bebildert dies an einem Beispiel: Sollte Norwegens Regierung Ähnliches versuchen, könnten Banken und Personen mühelos Zahlungen in norwegischer Krone vermeiden. »Keine überregional agierende Bank hat diese Wahl, wenn es um den Dollar-Zahlungsverkehr geht – eben weil die US-Währung Welt-Leitwährung ist.“[32]

6. Der Dollar als Leitwährung – ein prekäres Arrangement

Der Status des Dollar als Weltleitwährung und globales Geld wird regelmäßig – und in jüngster Zeit verstärkt – in Frage gestellt. Zum einen liegt dies an einem inhärenten Widerspruch des Dollar-Systems: Da die ganze Welt Dollar braucht und will, müssen die USA permanent Dollar-Anlagen wie zum Beispiel US-Staatsanleihen produzieren, müssen also die Menge an global verfügbaren Dollars hochhalten und steigern und sich dadurch permanent gegenüber dem Ausland verschulden. Spiegelbild davon sind riesige Defizite sowohl im US-Staatshaushalt[33] wie auch in der US-Leistungsbilanz[34] – letztere beziffern im Wesentlichen die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten mehr importieren als exportieren.

Das Ergebnis lässt sich ablesen an der Internationalen Netto-Investmentposition (NIIP) der Vereinigten Staaten. Die NIIP beziffert die Differenz zwischen den Forderungen des Auslands an die USA und den Forderungen der USA an das Ausland. Die NIIP der USA zeigte Ende 2024 ein Defizit von 26 Billionen Dollar, die USA waren also netto mit einem Betrag gegenüber dem Ausland verschuldet, der 90 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung entsprach[35]. Damit sind die USA der weltgrößte Schuldner.[36] Die steigenden Schulden der USA spiegeln damit zum einen ihre Freiheit bei der Kreditaufnahme wider, zum anderen nähren sie regelmäßig Zweifel an ihrer Kreditwürdigkeit.

Noch wird der Status des Dollar als einzige echte internationale Währung durch mehrere Faktoren gestützt – dazu gehören Netzwerkeffekte (jeder nutzt ihn, weil alle anderen ihn nutzen), die riesigen und offenen Finanzmärkte der USA, die „Offenheit für den Handel, ein starkes Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit und ein effizientes Gerichtssystem, das die Rechte ausländischer Gläubiger schützt“.[37] Doch genau was Offenheit und Rechtsstaatlichkeit angeht, wachsen insbesondere seit der ersten Präsidentschaft Donald Trumps – und stärker noch seit Beginn seiner zweiten Präsidentschaft – Zweifel. Die US-Regierung erhob Anfang 2025 hohe Importzölle, die höchstwahrscheinlich gegen die Regeln der Welthandelsorganisation WTO verstoßen. In der Konkurrenz mit China erlässt sie zudem Exportkontrollen und -beschränkungen, um die Ausfuhr von Hochtechnologie zu begrenzen. Ausländische Investitionen in den USA werden verstärkt danach geprüft, ob sie der Nationalen Sicherheit der USA schaden. Zudem ziehen sich die USA aus internationalen Kooperationen in Sachen Klimaschutz und Menschenrechte zurück. All diese Maßnahmen deuten zum einen auf eine aggressivere Haltung der US-Regierung gegenüber dem Ausland hin. Zum anderen schaden sie den USA und ihrer Wirtschaft, zum Beispiel durch die Verteuerung von Importen.

Beschädigt wird die Attraktivität des Dollar darüber hinaus durch seine Nutzung als Sanktionsinstrument: Um ihre außenpolitischen Ziele durchzusetzen, koppeln die USA zuweilen Staaten vom US-Bankensystem und damit vom globalen Dollar-Fluss ab. Damit relativiert Washington die Universalität des Dollar, also seine allgemeine Verfügbarkeit. Aktionen wie das Einfrieren der Devisenreserven der russischen Zentralbank lassen auch in China und anderen Staaten die Frage aufkommen, wie sicher ihre Dollar-Anlagen sind.[38] Auf geopolitische Absetzbewegungen vom Dollar reagierte Donald Trump: Laut Medienberichten erwogen der US-Präsident und seine Wirtschaftsberater 2024 Strafen für Länder, die sich vom Dollar entkoppeln wollen. Diese Strafen könnten in Exportverboten oder Zöllen bestehen. „Ich hasse es, wenn Länder sich vom Dollar lösen“, sagte Trump. Verlöre das US-Geld seinen globalen Status, „wäre dies der der größte Krieg, den wir je verloren hätten“.[39]

Eine globale Weltleitwährung, die auf Zwang beruht, kann allerdings nicht funktionieren. Damit stellt sich die Frage nach der Alternative zum Dollar. Denn die braucht es, um ihn vom Thron zu stoßen. Gefährdet wäre er nur, wenn ein Vertrauensverlust an den Devisenmärkten „zu einer raschen Substitution von Dollar-Guthaben in andere Währungen führen und den Status des US-Dollar als Weltwährung gefährden“ würde.[40] Doch diese Substitution ist derzeit nicht denkbar. Denn es gibt „keinen ausreichend aufnahmefähigen anderen Finanzmarkt, um Mittel in Billionenhöhe ‚umzuparken‘“.[41]

Der Euro ist zwar die zweite Weltwährung. Doch der Euro-Markt ist für Staatsanleihen schlicht zu klein, um die globalen Gelder aufzunehmen. Mit elf Billionen Euro ist er nur etwa halb so groß wie der Markt für US-Staatsanleihen. Entscheidend ist jedoch, dass der Euro-Schuldenmarkt nicht homogen ist. Er ist auf die 20 Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Größe, Kreditqualität und politischer Stabilität verteilt. Es fehlt an einem gesamteuropäischen „Safe Asset“, einem erstklassigen Wertpapier mit großem Volumen, das in Konkurrenz zu den US-Treasuries treten könnte[42]. Zwar könnte Europa seinen Finanzmarkt vereinheitlichen und ein gemeinsames europäisches Wertpapier schaffen. Dies aber scheitert bislang an den nationalen Gegensätzen – insbesondere die deutsche Seite wehrt sich gegen eine europäische „Schuldenunion“.[43] Europa müsste also seine Differenzen überwinden, um dem Dollar Paroli zu bieten – und ihn damit allerdings auch schrittweise zu verdrängen. Es bleibt die Frage, wie die USA reagieren würden, wenn einer der Eckpfeiler ihrer Weltmacht zu bröckeln beginnt.

Ein Herausforderer für den Dollar könnte auch der chinesische Renminbi werden. Das chinesische BIP übersteigt bereits jetzt das US-amerikanische BIP auf Basis der Kaufkraftparität und könnte das US-amerikanische BIP in den 2030er Jahren auch nominal übertreffen. Doch das reicht möglicherweise nicht aus, um die erheblichen Hindernisse für eine breitere Verwendung deschinesischen Renminbi zu überwinden. Wichtig ist dabei, dass der Renminbi nicht frei austauschbar ist und das Vertrauen der Investoren in chinesische Institutionen relativ gering ist. All diese Faktoren machen den chinesischen Renminbi für internationale Investoren relativ unattraktiv.[44] Allerdings arbeitet Peking intensiv daran, die internationale Verwendung seiner Währung zu fördern.[45]

Noch also profitiert der US-Dollar von seiner Alternativlosigkeit – was allerdings ein prekärer Zustand sein kann. Denn ein Mangel an Alternativen ist nicht das gleiche wie Vertrauen in eine Währung. Was geschehen würde, wenn dieses Vertrauen durch die US-Regierung nachhaltig untergraben wird, erklärt die Commerzbank:

„Der schlimmste Fall – eine ausgewachsene Zahlungsbilanzkrise (also faktisch eine „Emerging Market“-Krise) – droht den Amerikanern wohl nicht. Sie sind schließlich im Wesentlichen in ihrer eigenen Währung im Ausland verschuldet. Eine Zahlungsunfähigkeit aufgrund ausbleibender Kapitalzuflüsse oder einsetzender Kapitalabflüsse ist daher kaum zu erwarten. Massive Umschichtungen der ausländischen Investoren, also eine Flucht aus dem Dollar, sind mangels Alternativen ebenfalls unwahrscheinlich. Möglich erscheint allerdings, dass die Ausländer zögern, den USA im gewohnten Umfang neue Mittel zur Verfügung zu stellen. Die durch die unverändert hohen Staatsdefizite erforderlichen Emissionen von Staatsanleihen könnten durch die Verringerung ausländischer Nachfrage nur zu höheren Zinsen absetzbar sein.“[46]

Höhere Zinsen allerdings würden das Problem der USA verschärfen. Schließlich liegen die Zinsausgaben bereits bei einer Billion Dollar pro Jahr und damit drei Mal so hoch wie 2020.[47] Um die (höheren) Zinsen bei gleichzeitig höherer Verschuldung zu bezahlen, brauchen die USA den Weltleitwährungsstatus des Dollar, den der garantiert ihnen weltweiten Kredit. Jede Alternative zum Dollar-System muss also mit massivem Widerstand Washingtons rechnen.

7. Multipolare Währungsordnung statt Dollar-Dominanz?

Noch hält also die Dollar-Hegemonie. Schließlich sind die USA weiter die stärkste Militärmacht und Finanzmacht und eine riesige Wirtschaft. Vor allem aber existiert zum Dollar keine realistische Alternative – Konkurrenten wie der Euro, der Yen oder der Renminbi sind schlicht zu klein, ihre Finanzmärkte können die Billionen an globalen Investments gar nicht aufnehmen.

Wenig Aussicht auf Erfolg hat auch die Idee, statt des Dollar eine Art Währungskorb zu nutzen, der als globale Benchmark und Liquidität fungiert. Zum Beispiel die Sonderziehungsrechte (SZR) des Internationalen Währungsfonds (IWF). Hierbei handelt es sich um eine Art „Kunstwährung“, in der der IWF Ländern in Zahlungsnöten Kredite zuteilt[48]. Letztlich allerdings handelt es sich bei den SZR aber nicht um eine Währung, sondern um eine Anweisung auf nationale Gelder wie Dollar oder Euro. Die Gültigkeit der SZR wie auch die Stabilität des IWF als Ganzes hängen an der Kooperationsbereitschaft des größten Anteilseigners des IWF, den USA, die 17 Prozent der Stimmrechte halten und damit in allen Entscheidungen ein Veto-Recht haben[49]. Die Ersetzung des Dollar als Weltleitwährung durch die SZR würde seitens der USA das Eingeständnis erfordern, dass ihr Dollar nicht mehr in der Lage ist, diese Funktion zu erfüllen.

Denkbar wäre auch eine Weltwährungsordnung, in der mehrere Gelder regionalen Leitwährungsstatus haben. Das allerdings wäre alles andere als ein stabiles Arrangement. Denn erstens dürfte der Statusverlust des Dollar die Kreditwürdigkeit der USA massiv schädigen und zu einer gigantischen Entwertung all der Dollar-Billionen weltweit führen. Die USA wären zu harten Sparmaßnahmen gezwungen und der Rest der Welt bekäme zu spüren, dass ein Großteil ihres finanziellen Reichtums in ihren Forderungen an die USA besteht. Zweitens verlöre die kapitalistische Welt ihr letztes und zentrales Maß der Werte, was zu einer dauerhaften Unsicherheit führte, wieviel eine Summe Geldes überhaupt wert ist. Der sichere Hafen läge in Trümmern.

Noch garantiert der Status des Dollar als Geld der Welt dem Finanzsystem eine gewisse Form der Stabilität, die insbesondere in Krisenzeiten größere Turbulenzen verhindert. Sichtbar wird dies in der Funktion des Dollar als „sicherer Hafen“ des globalen Kapitals. In Zeiten größerer und kleinerer Erschütterungen, wenn die Akteure an den Finanzmärkten um ihre Anlagen fürchten, kommt es zu Umschichtungen zu Gunsten des Dollar – auch wenn der Ursprung der Unsicherheit in den USA selbst zu finden ist. So kam es zu Fluchtbewegungen in den Dollar sowohl im Herbst 2008, als die US-Investmentbank Lehman Brothers insolvent wurde und damit die Globale Finanzkrise einläutete, wie auch im März 2023, als die Silicon Valley Bank und zwei weitere mittelgroße US-Kreditinstitute untergingen und eine weitere Bankenkrise befürchtet wurde.[50]

Mit der Erosion des Dollar risse das Sicherheitsnetz, das bislang den Weltfinanzmarkt schützt. Zu diesem Netz gehört auch der IWF, der mit seinen Krediten größere Schuldenkrisen verhindert. Mitte 2025 hingen rund 95 Länder am Tropf des IWF, der sie mit 165 Milliarden Dollar unterstützte. Dieselbe Sicherungsfunktion haben Dollar-Kreditlinien der US-Zentralbank Fed (siehe Abschnitt zu den Fed-Swaps im Kapitel 4.2), die sie Zentralbanken anderer Länder eröffnet, um die globale Liquidität zu erhalten. So verhinderte die Fed in der Großen Finanzkrise 2008 wie auch in der Coronakrise 2020 einen weltweiten Zusammenbruch, indem sie Europa und Japan Hunderte von Milliarden Dollar bereitstellte. Wie Ex-US-Zentralbankchef Ben Bernanke in seinen Memoiren über die Krise schrieb, erwiesen sich diese Linien als „entscheidend für die Eindämmung der globalen Ansteckung“.[51]

Die USA brauchen den Dollar, die Welt braucht ihn aber auch. Ohne „sicheren Hafen“ treibt das globale Finanzkapital auf hoher See. Eine multipolare Weltordnung böte theoretisch zwar mehrere Häfen. Aber was nutzt das globalen Investoren, wenn diese Häfen im Krieg miteinander liegen, sei es ein Handelskrieg oder ein militärischer Konflikt? Denn die werden wahrscheinlicher, je mehr der Status der globalen Leitwährung Dollar erodiert. Washington wird die Ablösung seiner Währung kaum kampflos zulassen. Das zeigt auch die Politik der zweiten Regierung Trump, die bereit ist, für den Erhalt der Hegemonie der USA und ihres Dollar alle Mittel einzusetzen, die ihr zur Verfügung stehen. Dabei kommt es immer stärker zu einer Vermischung von ökonomischen, geopolitischen und militärischen Maßnahmen, von Sanktionen gegen China und Russland über Zolldrohungen gegen aufrüstungsunwillige Länder bis zur Aufrüstung im Indopazifik und der Infragestellung der Nato-Beistandsgarantien für Europa. Weltgeldfragen sind Gewaltfragen. Auch für die Ablösung des britischen Pfunds durch den US-Dollar waren zwei Weltkriege nötig.

[1] Der Übergang von Edelmetallen zu Banknoten ist ein eigenes Thema und nicht Teil des Textes.

[2] Diese Pflicht ergibt sich in Deutschland aus § 14 Abs.1 S.2 Bundesbankgesetz (BbankG), wonach Euro-Banknoten das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel sind.

[3] Das war früher auch in Europa so, als in Deutschland die D-Mark galt und in Frankreich der Franc. Mit der Einführung des Euro wurden die Zahlungsmittel vereinheitlicht – was aber ebenfalls nicht Teil dieses Textes ist.

[4] Wenn in diesem Text von „Dollar“ die Rede ist, ist stets die US-Währung gemeint.

[5] Dollar und Kwacha markieren quasi das obere und das untere Ende der Währungshierarchie. Dazwischen gibt es stufenlose Übergänge. Einige Währungen gelten weniger, andere mehr, und ein paar haben sogar den Status von Weltwährungen: Euro, japanischer Yen, britisches Pfund, schrittweise auch der chinesische Renminbi.

[6] https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/insights-and-data/2024/global-investment-returns-yearbook.html

[7] Dieser freie Weltmarkt bedeutete auch, dass beispielsweise Großbritannien sein System der Handelspräferenzen innerhalb seines Kolonialreiches aufgeben musste.

[8] https://www.piie.com/publications/working-papers/2024/economic-multilateralism-80-years-after-bretton-woods

[9] https://www.nber.org/system/files/chapters/c6869/c6869.pdf

[13] https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2018/heft/10/beitrag/der-us-dollar-als-leitwaehrung-alternativlos.html

[14] https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-us-dollar-post-covid-edition-20230623.html

[15] https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-us-dollar-post-covid-edition-20230623.html

[16] Das liegt daran, dass der Währungstausch selbst bei Weltwährungen wie Euro oder Yen häufig über den Dollar abgewickelt wird. Es wird also nicht direkt Euro in Yen getauscht, sondern Euro in Dollar und dann Dollar in Yen.

[17] https://www.ubs.com/global/en/investment-bank/insights-and-data/2024/global-investment-returns-yearbook.html

[19] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4256436

[20] https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-us-dollar-post-covid-edition-20230623.html

[21] https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-us-dollar-post-covid-edition-20230623.html

[22] Deutlich wird das auch daran, dass Banken außerhalb der USA massenhaft Dollar-Verbindlichkeiten haben, die 2003 erstmals die Summe der Dollar-Verbindlichkeiten von US-Banken überstiegen. Siehe Seite 3 in: https://www.brookings.edu/articles/stablecoins-and-national-security-learning-the-lessons-of-eurodollars/

[23] Commerzbank: USA – wie sicher ist der sichere Hafen? Economic Insight 27.5.2025

[24] Commerzbank: USA – wie sicher ist der sichere Hafen? Economic Insight 27.5.2025

[25] Commerzbank: USA – wie sicher ist der sichere Hafen? Economic Insight 27.5.2025

[26] https://wid.world/news-article/the-us-exorbitant-privilege-has-become-a-rich-world-privilege-new-study-calls-for-a-reform-of-the-international-monetary-system/

[27] https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2018/heft/10/beitrag/der-us-dollar-als-leitwaehrung-alternativlos.html

[28] https://www.nd-aktuell.de/artikel/1161882.finanzsystem-des-westens-wie-russlands-schatz-verschwand.html

[29] https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2018/heft/10/beitrag/der-us-dollar-als-leitwaehrung-alternativlos.html

[30] Letzter Grund für die zentrale Rolle der US-Banken ist natürlich der Status des Dollar, der überall benötigt wird. Denn wirklich global operierende Banken brauchen garantierten Zugang zu Dollar, der auch in Krisenzeiten aufrecht erhalten werden kann. Und diese krisenfeste Garantie kann nur eine Institution geben: die US-Zentralbank, an die die US-Banken angebunden sind.

Siehe auch: https://www.brookings.edu/articles/stablecoins-and-national-security-learning-the-lessons-of-eurodollars/

[31] https://www.nd-aktuell.de/artikel/1156442.september-us-dollar-netze-im-finanzstrom.html?sstr=stephan|kaufmann|sanktionen

[32] https://www.nd-aktuell.de/artikel/1156442.september-us-dollar-netze-im-finanzstrom.html?sstr=stephan|kaufmann|sanktionen

[35] https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/international-investment-position

[36] Dem Schuldnerland USA gegenüber stehen Gläubigerländer wie Deutschland und Japan, deren NIIP 2024 ein Guthaben gegenüber dem Rest der Welt von jeweils 3,6 Billionen Dollar auswiesen.

[38] Virulent wird dieses Problem für die USA unter anderem auf dem Feld der Digitalwährungen wie Stablecoins. Das sind digitale Zahlungsmittel, die an den Dollar gekoppelt und vollständig mit Dollar-Guthaben abgesichert sind. Mit diesen digitalen Geldern ist es nun möglich, grenzüberschreitende Geldüberweisungen unter Umgehung des US-Bankensystems zu tätigen. Dadurch verliert die US-Regierung die Möglichkeit zur Kontrolle dieser Geldflüsse. Sie könnte daher versuchen, die Verwendung von digitalen Geldern zu verbieten oder zu bekämpfen. Gleichzeitig aber nützen Dollar-gebundene Digitalwährungen den USA, weil sie die globale Verwendung des Dollar erhöhen und damit seine Universalität untermauern.

Siehe: https://www.brookings.edu/articles/stablecoins-and-national-security-learning-the-lessons-of-eurodollars/

[39] https://www.fr.de/wirtschaft/wie-der-westen-die-finanzstroeme-dominiert-china-usa-finanzen-sanktionen-93088331.html

[40] https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2018/heft/10/beitrag/der-us-dollar-als-leitwaehrung-alternativlos.html

[41] Commerzbank: USA – wie sicher ist der sichere Hafen? Economic Insight 27.5.2025

[42] https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf, Seite 36

[43] https://wirtschaftsrat.de/de/presse/pressemitteilungen/wirtschaftsrat-sicherheit-braucht-stabilit%C3%A4t-keine-schuldenunion/

[44] https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-international-role-of-the-us-dollar-post-covid-edition-20230623.html

[46] Commerzbank: USA – wie sicher ist der sichere Hafen? Economic Insight 27.5.2025

[47] https://www.crfb.org/blogs/interest-costs-could-explode-high-rates-and-more-debt

[48] https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Service/FAQ_Glossar/Glossar/Functions/glossar.html?lv2=176890&lv3=176912

[49] https://www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas

[50] Im Zuge der Zollerhöhungen der USA Anfang 2025 kam es allerdings zu einem Absturz des Dollar, der an den Weltfinanzmärkten zur Sorge führte, ob der sichere Hafen noch sicher ist.