Bereitet die Volkswirtschaftslehre auf das 21. Jahrhundert vor?

Exploring Economics, 2025

Mit dem Jahr 2025 ist das erste Viertel des 21. Jahrhunderts bereits vergangen, und es war krisenreich. Finanzkrise 2007, Coronapandemie, Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, immer wieder aufschwellende Handelskonflikte zwischen USA, China und mittlerweile auch Europa und nicht zuletzt den von Menschen gemachten Klimawandel, dessen Auswirkungen mehr und mehr vor allem im Globalen Süden zu spüren sind.

All diese Krisen nehmen extremen Einfluss darauf, ob und wie Gesellschaften sich versorgen können. Dass solche Krisen auch in den nächsten 75 Jahren des 21. Jahrhunderts die Wirtschaft entscheidend prägen werden, ist durch den weiter fortschreitenden Klimawandel garantiert. Umso relevanter ist es, dass verantwortliche Personen in Wirtschaft und Politik diese Herausforderungen und ihre möglichen Auswirkungen verstehen.

Die Volkswirtschafts-Studierenden von heute sind die Entscheidungsträger*innen und Berater*innen von morgen. Und genau diese Studierenden äußern, wie auch andere, schon länger Kritik an der ökonomischen Lehre. So beklagt die Internationale Studentische Initiative für Pluralismus in der Ökonomie in einem offenen Brief:

„Diese fehlende intellektuelle Vielfalt beschränkt nicht nur Lehre und Forschung, sie behindert uns im Umgang mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – von Finanzmarktstabilität über Ernährungssicherheit bis hin zum Klimawandel. Wir benötigen einen realistischen Blick auf die Welt, kritische Debatten und einen Pluralismus der Theorien und Methoden.“ (ISIPE, 2016)

Dass diese Mängel in der Lehre laut den Studierenden einen Umgang mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts behindern, ist vor dem Hintergrund der bis 2010 umgesetzten Bologna-Reform nicht unerheblich. Die Reform sollte unter anderem die Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden, also die Möglichkeit, mit dem abgeschlossenen Studium eine Arbeit zu finden, steigern und so soll jeder Abschluss, sowohl der Bachelor als auch der Master, die Studierenden fürs Berufsleben qualifizieren (vgl. Winter M. 2015). Ein Blick auf die Webseiten der Universitäten zeigt, dass Studierende der Volkswirtschaft später häufig in einflussreichen gesellschaftlichen Positionen sitzen. Dort wird beschrieben, dass die Studierenden nach dem Studium typischerweise in folgenden Bereichen tätig sind: Unternehmensberatungen, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Zentralbanken, Banken und Versicherungen, Ministerien, Wirtschaftsförderung, Forschungsinstituten, Parteien, Verbänden, Wirtschaftsjournalismus sowie Forschung und Lehre (vgl. Universität Hamburg, 2019). Studierende haben demzufolge nach ihrem Studium die Möglichkeit, in verschiedenste Positionen zu kommen, in welchen sie wichtige Entscheidungen fällen und Gesellschaft, Wirtschaft und Politik mitgestalten; ein volkswirtschaftliches Studium soll sie auf diese Positionen vorbereiten, was einen Umgang mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts miteinschließt.

Dass die Kritik der Studierenden in Teilen berechtigt ist, belegt auch die Forschung.

Es zeigt sich, dass die Volkswirtschaftslehre in Deutschland stark standardisiert, mathematiklastig sowie ideologisch einseitig ist und wenig Raum für pluralistische Ansätze besteht. Und das, obwohl in Teilen Offenheit für alternative Ansätze vorhanden ist, diese in der Umsetzung, vor allem im Grundlagenbereich, weitgehend außer Acht gelassen werden (vgl. Bäuerle, Pühringer u. Ötsch 2020; Fauser und Kaskel 2016; H. Peukert 2018; Beckenbach et al. 2020). Dies zeigt sich nicht nur in Deutschland, sondern auch international (A. Jatteau und E. Egerer 2023).

Neuere Forschungen aus den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich untersuchen, inwiefern gewisse Themengebiete in den Lehrinhalten behandelt werden. Es zeigt beispielsweise, dass an den untersuchten Universitäten in den UK ökologische Themen wenig behandelt werden und dass bei den untersuchten niederländischen Universitäten sich nicht tiefergehend mit grundlegenden Bedürfnissen oder dem Nichtvorhandensein dieser, wie Hunger und Armut, beschäftigt wird (Cathcart u. Nelson 2024; de Muijnck und Tielmeman 2024).

Ein Blick in die dominanten Lehrbücher der deutschen Volkswirtschaftslehre von H. Peukert, zeigt, dass wichtige Themen wie Ungleichheit und Umweltaspekte, in diesen überwiegend ausgeblendet werden (2018). Doch liefert diese Untersuchung keinen differenzierten Einblick, inwiefern in den Lehrinhalten der deutschen VWL-Studiengänge die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts (H21J) behandelt werden.

Um der Frage nachgehen zu können, in welchem Umfang die Studierenden deutscher Volkswirtschafts-Studiengänge auf die H21J in diesen vorbereitet sind und inwiefern die Kritik der Studierenden berechtigt ist, wurde eine Untersuchung von 12 Modulhandbüchern volkswirtschaftlicher Studiengänge sowie eine Umfrage mit 86 VWL-Studierenden durchgeführt. Dieser Beitrag wird im Folgenden in Kürze auf das Vorgehen der Forschung, die Ergebnisse und die Diskussion dieser eingehen, um einen Einblick in die Untersuchung und ihre Ergebnisse zu geben und aufzuzeigen, welche Veränderungen nötig zu sein scheinen, um die Studierenden für einen Umgang mit den H21J zu befähigen.

Vorgehen der Forschung

Für die Untersuchung wurden die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN (SDGs) als Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zugrunde gelegt. Aus ihnen wurden 7 Themenfelder abgeleitet.

Diese sind:

- Ungleichheit

- Ökologische Nachhaltigkeit

- Finanzkrisen

- ökonomisches Wachstum

- ökonomische Sicherheit

- technische Innovation

- Soziale Herausforderungen

Um herauszufinden, in welchem Umfang die H21J in VWL-Studiengängen behandelt werden, wurde betrachtet, inwiefern in den Lehrinhalten diese 7 Themen behandelt werden. Dafür wurden 405 Modulbeschreibungen von 12 VWL-Studiengängen analysiert und zum anderen 86 VWL-Studierende befragt. Die erwähnten Untersuchungen aus dem Vereinigten Königreich sowie den Niederlanden dienten als Orientierung für diese Forschung.

Bei der Analyse der Module wurde für jedes Thema einzeln geschaut, in welchem Umfang es in jedem der Module behandelt wird, dabei konnten Module die Themen gar nicht, gering, teilweise oder umfangreich behandeln. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag nicht auf der Pluralität der VWL-Studiengänge, jedoch wurde in Teilen eine plurale Perspektive eingenommen. So wurde bei der Modulanalyse die Annahme zugrunde gelegt, dass, um sich umfangreich mit einem Thema auseinandersetzen zu können, dieses aus verschiedenen theoretischen Perspektiven oder verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen betrachtet werden muss.

Bei der Umfrage wurden die Studierenden zu jedem der 7 Themen gefragt, in welchem Umfang dieses in ihrem VWL-Studium behandelt wurde und wie die allgemeine Wahrnehmung zu den H21J und dem VWL-Studium ist. Für die Analyse der Ergebnisse wurden die beiden Datensätze mittels deskriptiver Statistik betrachtet.

Die Ergebnisse

In der Darstellung der Ergebnisse wird sich im Folgenden bei der Modulanalyse auf das Maß der Behandlung und bei der Umfrage auf den Vergleich zwischen Bachelor- und Masterstudierenden fokussiert.

Modulanalyse

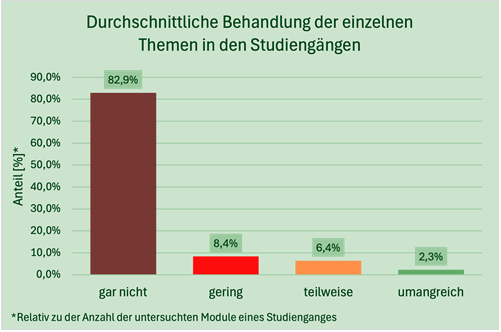

Die Modulanalyse verdeutlicht, dass die untersuchten Themen wenig in den VWL-Studiengängen behandelt werden. In der Abbildung 1 ist zu sehen, in wie vielen Prozent der Module eines Studiengangs in welchem Umfang die einzelnen Themen im Durchschnitt behandelt wurden. Dabei zeigt sich, dass die einzelnen Themen im Schnitt in den allermeisten Modulen (82,9 %) nicht, in manchen gering (8,4 %) oder teilweise (6,4 %) und in nur sehr wenigen Modulen umfangreich (2,3 %) behandelt werden.

Abbildung 1

Diese Betrachtung schaut sich jedoch den Schnitt aller 12 untersuchten Universitäten und den Schnitt der 7 untersuchten Themen an. Die einzelnen Universitäten und Themen weichen von diesen Werten unterschiedlich stark ab.

Themen, die tendenziell auffallen, sind:

- ökonomische Sicherheit und ökonomisches Wachstum, welche vor allem in Pflichtmodulen wesentlich häufiger und umfangreicher behandelt werden.

- Finanzkrisen und technische Innovation, da sie tendenziell am wenigsten und vorwiegend in einem geringeren Umfang behandelt werden

- soziale Herausforderungen, welche häufiger thematisiert und auch in ihrem Umfang tiefergehend beschrieben werden.

Es zeigt sich, dass je intensiver das Maß ist, welches untersucht wurde, umso klarer die Tendenzen, dass die Themen an den Universitäten nicht behandelt werden.

Die Unterschiede zwischen Universitäten werden in Tabelle 1 deutlich. Dort sind die Maßstäbe für den Umfang und jeweils die durchschnittliche Behandlung sowie die jeweilige Standardabweichung zu sehen. Die Standardabweichung drückt dabei aus, wie stark die einzelnen Universitäten tendenziell von dem Durchschnitt abweichen. Eine Standardabweichung von 6,6% zeigt, dass deutliche Unterschiede zwischen den Universitäten festzuhalten sind, was eine Nichtbehandlung der Themen angeht. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Unterschiede zwischen den Universitäten immer geringer werden, je höher das Maß der Behandlung.

|

Umfang |

Durchschnitt |

Standardabweichung |

|

gar nicht |

82,9% |

6,6% |

|

gering |

8,4% |

4,7% |

|

teilweise |

6,4% |

3,4% |

|

umfangreich |

2,3% |

1,4% |

Aufgrund der Unterschiede zwischen den Universitäten und Themen lassen sich unterschiedlich starke Tendenzen festhalten. Eine grobe Tendenz zeigt, dass wenige Module die H21J behandeln, Konsistenter zeigt sich, dass, wenn sie behandelt werden, dies vorwiegend in einem geringen oder teilweisen Maß stattfindet, und sehr deutlich wird, dass eine umfangreiche Auseinandersetzung mit den einzelnen Themen nur in sehr wenigen Modulen der Studiengänge stattfindet.

Umfrage

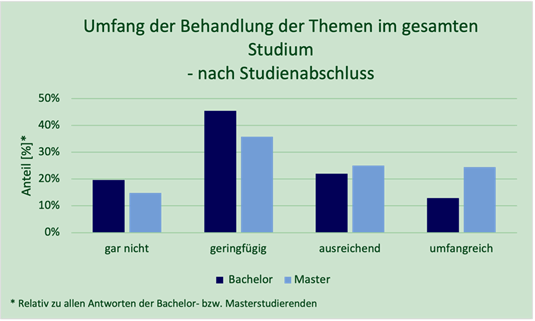

Die Untersuchung der Aussagen der BA- und MA-Stud. zeigt, dass in der Regel in den Masterstudiengängen eine differenzierte Behandlung der Themen stattfand. So gab es bei den MA-Stud. tendenziell mehr Module, welche einem der Themen gewidmet waren, und das Ausmaß der Behandlung in diesen Modulen war umfangreicher. In Abb. 2 ist zu sehen, wie laut den Bachelor- und Masterstudierenden die Themen im Schnitt im gesamten Studium behandelt wurden. Es zeigt sich, dass eine geringfügige Behandlung der Themen bei beiden Gruppen überwiegt. Gleichzeitig wird deutlich, dass die Masterstudierenden etwas häufiger von einer ausreichenden und merklich häufiger von einer umfangreichen Behandlung der Themen berichten als die Bachelorstudierenden. Demnach werden die Themen im gesamten Master-Studium tendenziell differenzierter behandelt.

Abbildung 2

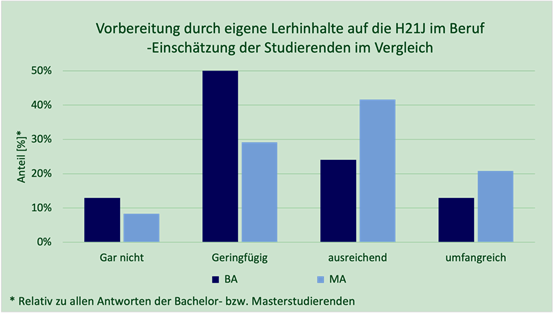

Allgemein zum VWL-Studium kann gesagt werden, dass die Studierenden die Lehrinhalte der VWL-Studiengänge als relevant und in Teilen sogar als sehr relevant für die Lösung der H21J empfinden. Gleichzeitig glauben die meisten Studierenden nicht, dass die VWL-Studiengänge generell die Studierenden ausreichend auf die H21J vorbereiten. In Abb. 3 zeigt sich, in welchem Umfang die Studierenden sich durch die Lehrinhalte auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts im beruflichen Kontext vorbereitet fühlen. Während bei den Bachelorstudierenden die Hälfte der Befragten angab, sich nur geringfügig, gaben die meisten Masterstudierenden (42 %) an, sich ausreichend auf diese vorbereitet zu fühlen.

Abbildung 3

Diskussion

Bevor die Erkenntnisse der Untersuchung diskutiert werden und betrachtet wird, welche möglichen Implikationen sich für die Ausgestaltung der ökonomischen Lehre ziehen lassen, ist es zentral zu vermerken, dass die Forschung nur einen geringen Umfang hatte. So wurden 86 Volkswirtschafts-Studierende von 20.097 befragt und 12 von 72 reinen VWL-Studiengängen in ganz Deutschland untersucht (Statista Research Department 2025;

Bundesagentur für Arbeit, Stand 27.05.2025). Auch sind die Ergebnisse der Umfrage dabei in Teilen von einem regionalen Bias betroffen. Aufgrund dessen spiegeln die Ergebnisse lediglich ein grobes Bild der tatsächlichen Lehre wider.

Um zu prüfen, inwiefern die Lehrinhalte die Studierenden auf die H21J vorbereiten, wurde untersucht, in welchem Maß Themen, welche diesen Herausforderungen zugrunde liegen, im Studium behandelt werden. Dies beruht auf der Annahme, dass eine Kenntnis dieser Themen die Studierenden befähigt, den Herausforderungen begegnen zu können.

Die Modulanalyse macht ersichtlich, dass die Themen vorwiegend gering behandelt werden. Doch was genau bedeutet eine geringe Behandlung? In der Modulanalyse wurde eine geringe Auseinandersetzung schon klassifiziert, wenn ein Begriff vorkam, der einen direkten thematischen Bezug zu einem der Themen hatte, dies ist eine sehr kleine Hürde. So war die Nennung von Externalitäten und externen Effekten ein Indikator für eine geringe Auseinandersetzung mit ökologischer Nachhaltigkeit. Eine vorwiegend geringe Behandlung der Themen in den Modulbeschreibungen ist demnach keine Grundlage, welche die Studierenden befähigt, die Probleme dieser Themenfelder zu lösen. Und erst eine Klassifikation als umfangreich setzte eine differenzierte Behandlung der Themen, bei welcher auf verschiedene Aspekte, Ausformungen und Probleme des Themas eingegangen wird, voraus, dies ist jedoch für das Verständnis und die Lösung der Probleme von zentraler Relevanz. Dass die Themen vorwiegend gering in behandelt werden und fast keine umfangreiche Auseinandersetzung mit den Themen in VWL-Studiengängen stattfindet, spricht für eine fehlende Vorbereitung der Studierenden durch die Lehrinhalte.

Darüber hinaus wurde deutlich, wie häufig die Themen im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit in den Modulen behandelt werden, zwischen den Universitäten variiert. Dies zeigt, dass nicht alle VWL-Studiengänge die Themen gleichermaßen behandeln, gleichzeitig findet an keiner der Universitäten häufiger eine umfangreiche Behandlung der Themen statt, sondern es überwiegt eine geringe Auseinandersetzung.

In der bisherigen Forschung zu den Lehrinhalten wurde deutlich, dass in volkswirtschaftlichen Studiengängen wenig Raum für pluralistische Ansätze ist. Dieser fehlende plurale Ansatz wird auch durch eine fehlende, umfassende Behandlung der Themen in der Modulanalyse bestätigt. Die Untersuchung war zwar nicht primär auf die Pluralität der ökonomischen Lehre gerichtet. So gab es Module in der Analyse, welche sich bspw. aus einer pluralen Perspektive mit der ökonomischen Theoriegeschichte auseinandergesetzt haben, da sie aber keinen inhaltlichen Bezug zu den untersuchten Themen hatten, fallen sie unter „gar nicht“-Behandlung. Dennoch kann aus der Tatsache, dass die Themen kaum umfangreich in den Modulbeschreibungen behandelt wurden, abgeleitet werden, dass ein Mangel an pluraler Auseinandersetzung mit den untersuchten Themen in den Modulbeschreibungen vorhanden ist.

In der Umfrage wurde deutlich, dass die Masterstudierenden fast alle Themen im Studium umfangreicher behandeln als die Studierenden der Bachelorstudiengänge. Ein weiterer Aspekt, welchen die Untersuchung zeigt, ist, dass die Studierenden ihre Lehrinhalte vorwiegend als relevant für die Lösung der H21J empfinden. Gleichzeitig fühlen sich vor allem die Bachelorstudierenden tendenziell nicht ausreichend auf die H21J im beruflichen Kontext vorbereitet.

Dies ist vor dem Hintergrund der Bologna-Reform nicht unerheblich. So ist ein Aspekt dieser, dass jeder Studienabschluss die Studierenden für einen Beruf qualifizieren soll. Laut den befragten Bachelor-Stud. scheint dies in diesem Kontext großteils nicht erfüllt zu werden. Interessanterweise geben die Master-Stud. überwiegend an, sich ausreichend auf die H21J, im beruflichen Kontext vorbereitet zu fühlen. Dies könnte an der umfangreicheren Behandlung der Themen im Masterstudium liegen.

Ein Aspekt, der dafürspricht, dass die Tendenzen der Untersuchung trotz ihres geringen Umfanges nicht unerheblich sind, zeigt die Forschung von Bäuerle et al. Die dort beschriebene Kluft zwischen den Lehrinhalten und der wirtschaftlichen Realität zeigt ein ähnliches Bild auf wie diese Untersuchung (vgl. 2020). So werden die Studierenden der Volkswirtschaftsstudiengänge später vorwiegend in der „wirtschaftlichen Realität“ arbeiten, ein gutes Bild davon ist eine wichtige Grundlage für die berufliche Vorbereitung, diese scheint der Untersuchung nach in VWL-Studiengängen zu fehlen.

Der hier getätigten Forschung lag die Annahme zugrunde, dass ökonomische Bildung zum Umgang mit zentralen Problemen unserer Zeit befähigen soll, dass dies derzeit nicht stattfindet, deuten die Ergebnisse dieser Untersuchungen an. Die Ergebnisse deuten an, dass eine umfangreiche Behandlung der Themen dazu führt, dass die Studierenden sich besser auf die H21J vorbereitet fühlen. Mit Hinblick auf die Relevanz der Herausforderungen und der fehlenden Behandlung dieser scheint es notwendig, realwirtschaftlichen Phänomenen wie den Themen des 21. Jahrhunderts mehr Raum im Studium zu geben, um die Studierenden zu einem Umgang mit den aktuellen und zukünftigen, sozialen, ökonomischen und ökologischen Herausforderungen zu befähigen.

Fazit

Die vorliegende Untersuchung hat gezeigt, dass die Studierenden durch die Lehrinhalte deutscher volkswirtschaftlicher Studiengänge nicht ausreichend auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet werden. Demnach bestätigt dies die geäußerte Kritik der Studierenden aus dem ISIPE, dass Pluralität und Bezüge zu realwirtschaftlichen Problemen in der derzeitigen Lehre fehlen.

Wie dargestellt wurde, ist der Umfang dieser Untersuchungen gering, und so spiegeln die hier dargelegten Tendenzen nur begrenzt die Gesamtheit der volkswirtschaftlichen Lehrinhalte in Deutschland wider. Gleichzeitig stützen die Befunde andere Erkenntnisse aus bisheriger Forschung hinsichtlich des mangelnden Pluralismus in den Grundlagenbereichen und der geringen Berücksichtigung gesellschaftsrelevanter Themen wie dem Fehlen realwirtschaftlicher Bezüge.

Die vorliegende Studie verdeutlicht die Notwendigkeit einer tiefergehenden Integration der Themen in die Lehrinhalte, um die Studierenden auf die H21J vorzubereiten. Die gewonnenen Erkenntnisse können somit als wichtiger Ausgangspunkt für eine Weiterentwicklung der Lehrinhalte und eine zukunftsorientierte Ausrichtung der volkswirtschaftlichen Studiengänge in Deutschland dienen.

Literatur

Beckenbach, F., Daskalakis, M., & Hofmann, D. (2020, 21. Dezember). Zur Pluralität der volkswirtschaftlichen Lehre in Deutschland. Metropolis-Verlag.

Bäuerle, L., Pühringer, S., & Ötsch, W. (2020). Wirtschaft(lich) studieren: Erfahrungsräume von Studierenden der Wirtschaftswissenschaften. Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30057-9

Licensed under EE Originals